Le parcours de l'expositionExhibition itinerary

La première partie de l’exposition est tout entière consacrée aux Sex Pistols, sans doute le groupe le plus emblématique du punk. Malgré la brièveté de leur carrière (1975-1978), les Sex Pistols ont en effet exercé une influence décisive, tant au plan musical qu’iconographique, avec la complicité des stylistes Malcolm McLaren et Vivienne Westwood et du graphiste Jamie Reid. The first part of the exposition is all about the Sex Pistols, most likely the most illustrative punk group.

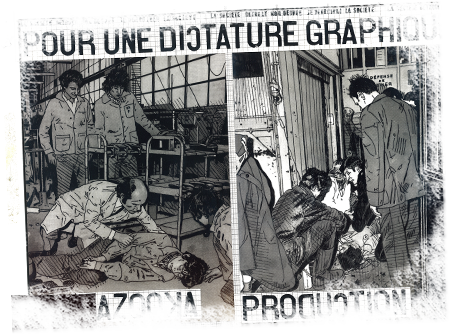

Le collectif Bazooka fut formé par des élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris : Olivia Clavel, Lulu Larsen, Kiki Picasso, Loulou Picasso, Bernard Vidal, rejoints par T15-Dur et Jean Rouzaud, fonctionnaient à la manière d’un groupe de rock, croisant une multiplicité d’influences extrêmement hétérogènes, du pop art à la BD. Ils se sont distingués aussi par leurs stratégies d’occupation des médias, infiltrant notamment en 1977 les pages du jeune quotidien.The collective Bazooka was made by stutents of l'École des Beaux-Arts (Paris): Olivia Clavel, Lulu Larsen, Kiki Picasso, Loulou Picasso, Bernard Vidal, joined by T15-Dur and Jean Rouzaud...

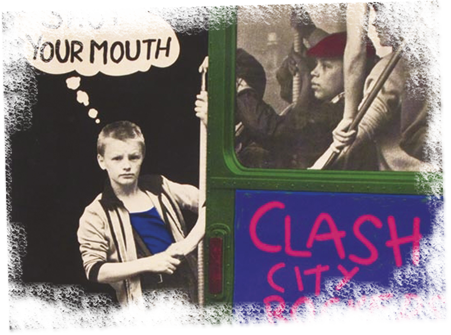

Force artistique radicale, le punk propose une approche révolutionnaire des images, suivant un unique principe : l’urgence. Affiches, tracts, fanzines, pochettes de disques, et jusqu’aux vêtements, sont élaborés sans nul souci des conventions, prônant autant la récupération que le renouvellement des codes graphiques et visuels, inventant de nouveaux modes d’expression comme de production. A radical artistic force, punk constituted a revolutionary approach to image-making. Its essential principle was urgency.

Désillusion à l’égard des idéaux révolutionnaires, fascination pour la violence et le terrorisme, compromission ou radicalisation : le punk se construit sur des postures politiques contradictoires, quand il ne se contente pas d’arborer indifféremment logos et signes de toutes provenances. Dès 1976 cependant, et sous l’influence de groupes comme The Clash ou Crass, commence à s’afficher une imagerie punk solidement engagée à l’extrême-gauche, utilisant les images comme autant d’instruments de propagande pour changer la société. Disillusion towards revolutionary pretension, justification of violence, fascination with terrorism, compromise and radicalization: punk rested upon contradictory political positions, when it didn’t content itself with brandishing logos and signs from all provenances.

Par sa dimension subversive, la régression est une des stratégies essentielles d’un nihilisme punk qui a usé du détournement de signes politiques (svastika, étoile de David…), de la pornographie ou de la scatologie comme autant d’armes contre l’ordre établi. Cette violence visuelle et verbale, gratuite et d’un mauvais goût assumé, amènera à l’interdiction d’un certain nombre de créations punk, à une époque où la censure vient de l’extérieur et non des créateurs eux-mêmes. Regression was one of the essential strategies of punk, especially because it contained a strong aspect of provocation

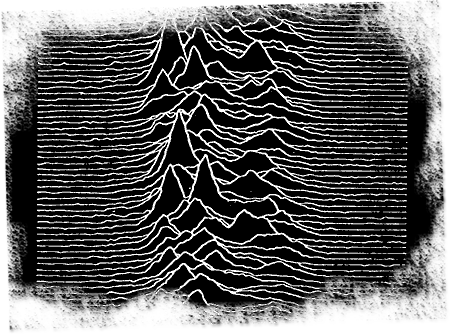

Dès 1976-1977, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, le punk est également nommé New wave. Avec l’esthétique du chaos coexiste ainsi, dès l’origine, une remise en ordre des formes et des images. Des réalisations de Malcolm Garrett, revisitant une période constructiviste où géométrie rimait avec utopie, à la nostalgie d’un Peter Saville avec Joy Division, cette propension expérimentale va s’amplifier à mesure que le mouvement punk constate sa récupération commerciale. Au plan musical, synthétiseurs et boîtes à rythmes vont jouer un rôle déterminant dans cette nouvelle tendance créative. From 1976–77, in England, Germany and Italy, punk was also known as New Wave. The reordering of forms and images thus coexisted with an aesthetic of chaos, which became widespread as the punk movement gained commercial ground.

Timeline

Le mouvement punk voit le jour au cours d’une période – les années 1970 – marquée par les deux chocs pétroliers et par la faillite des idéologies, dans un monde en proie à une menace protéiforme et confuse (nucléaire, totalitaire, terroriste). Le rêve hippie se dissout rapidement dans une décennie en noir et blanc, dont certains épisodes – les attentats de la Fraction Armée Rouge en Allemagne, la révolution sandiniste au Nicaragua, le marasme économique en Angleterre – inspireront les musiciens punks [...] The punk movement came about during a period, the 1970s, marked by two energy crises and the failure of ideologies, in a world that was prey to ever-changing and confused threat – be it nuclear, totalitarian or terrorist. The hippie dream quickly evaporated in a black-and-white decade, several episodes of which – the Red Army Faction attacks in Germany, the Sandinista Revolution in Nicaragua, economic stagnation in England – would inspire punk musicians.

Belle Journée en Perspective

BJEP [Belle Journée En Perspective] est un collectif de photographes réunissant Alain Bali, David Cosset et Jean-Luc Maby. Entre 1974 et 1982 leur production photographique a été essentiellement inspirée par les mouvements sociaux et culturels de l’époque.

Leurs images sont publiées sous une signature unique, car une pratique collective de la photographie est possible sans division technique du travail et sans appropriation individuelle de sa paternité [...]